Die 65%-EE-Regelung im Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein zentrales Element der deutschen Wärmewende. Sie betrifft insbesondere den Austausch von Heizungsanlagen. Hier ist eine kompakte Übersicht zum Kern der Regelung:

Was besagt die 65%-EE-Regelung?

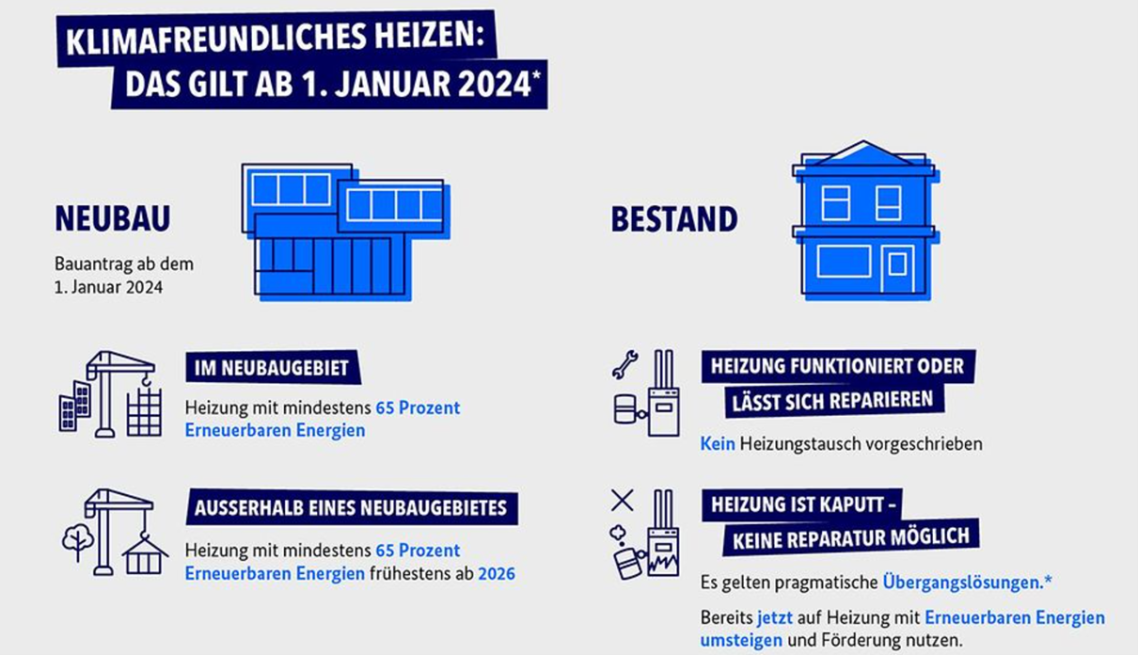

Ab dem 1. Januar 2024 dürfen neu eingebaute Heizungen in Neubauten in Neubaugebieten nur noch installiert werden, wenn sie mindestens 65 % der Wärme aus erneuerbaren Energien (EE) erzeugen.

Für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gilt eine Übergangsfrist, meist gebunden an die kommunale Wärmeplanung (bis 2028 je nach Gemeindegröße).

Wen betrifft das?

- Private Hausbesitzer: innen, die ihre Heizung austauschen wollen oder müssen.

- Neubauten in Neubaugebieten sofort ab 2024.

- Bestandsgebäude gestaffelt je nach kommunaler Wärmeplanung.

Grafik: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

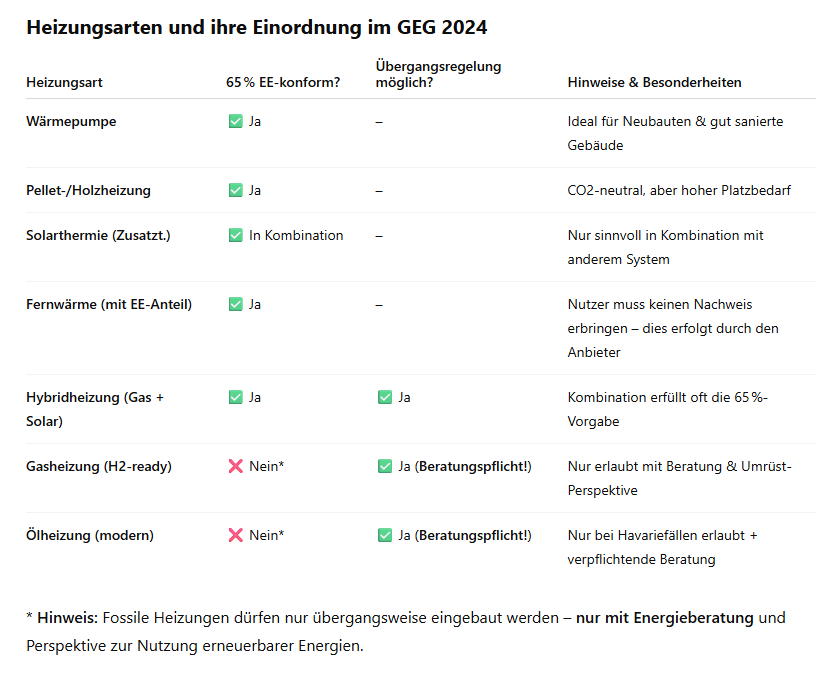

Welche Heizsysteme erfüllen die 65%-EE-Regelung?

- Wärmepumpen (Luft-, Wasser- oder Erdwärmepumpen)

- Anschluss an ein Wärmenetz (wenn es mit erneuerbaren Energien oder Abwärme gespeist wird)

- Biomasseheizungen (Pelletheizung, Scheitholz – unter Auflagen)

- Hybridheizungen (z. B. Gasbrennwert + Wärmepumpe)

- Solarthermie-Anlagen mit Zusatzsystem

- Wasserstoff- oder H2-ready-Heizungen (nur in Regionen mit geplanter Wasserstoffinfrastruktur)

Zeitplan & Übergangsregelungen

- Ab 01.01.2024: Gilt in Neubaugebieten.

- In Bestandsgebäuden wird die Regel an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt:

- Große Städte (über 100.000 Einwohner): bis Mitte 2026

- Kleinere Kommunen: bis Mitte 2028

Wenn jemand so eine neue Öl- oder Gasheizung einbauen will, ist eine Beratung Pflicht. Dabei wird erklärt, dass Öl und Gas in Zukunft teurer werden – vor allem wegen steigender CO₂-Preise. Die Beratung zeigt auch Alternativen, zum Beispiel auf Basis der geplanten Wärmeplanung.

Wenn das Gebäude später nicht an ein Nah- oder Fernwärmenetz oder ein Wasserstoffnetz angeschlossen werden kann, müssen Öl- und Gasheizungen ab 2029 schrittweise auf umweltfreundlichere Brennstoffe umgestellt werden.

- Ab 2029: mindestens 15 % Biomasse (z. B. Biomethan) oder grüner/blauer Wasserstoff

- Ab 2035: mindestens 30 %

- Ab 2040: mindestens 60 %

Was ist die kommunale Wärmeplanung?

Die kommunale Wärmeplanung ist ein Plan, den Städte und Gemeinden erstellen, um zu zeigen, wie Gebäude in Zukunft klimafreundlich beheizt werden können. Ziel ist es, den Umstieg auf erneuerbare Energien und klimaneutrale Wärme zu unterstützen.

Das bedeutet konkret:

- Die Kommune untersucht, wie und wo heute geheizt wird

- Sie prüft, welche erneuerbaren Energien (z. B. Solar, Geothermie, Biomasse) vor Ort genutzt werden können

- Sie legt fest, in welchen Gebieten Fernwärme oder Wasserstoffnetze aufgebaut werden sollen

- Sie gibt Hausbesitzern und Unternehmen eine Orientierung für ihre Heizungsentscheidung

Wichtig:

Die Wärmeplanung ist kein Verbot, aber eine Hilfe für langfristige Investitionen – z. B. wenn Sie Ihre Heizung modernisieren wollen.

Zeitplan:

- Große Städte (über 100.000 Einwohner) müssen den Plan bis Mitte 2026 vorlegen

- Kleinere Städte und Gemeinden haben dafür Zeit bis Mitte 2028

65 % EE-Regel

©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.